平成18年度補助事業

「やまがた子ども体験塾サミット」について

1.趣旨

本団体は、平成13年に地元の保育園が休園となり「ふる里子ども交流館」としてオープンするのを機会に発足しました。これまで交流館周辺の里山整備を行いながら自然体験や体験農園、郷土料理などの様々な活動プログラムを提供してきました。しかし、活動スタッフの高齢化や事業のマンネリ化、資金不足などの課題を抱えており、このような課題解決のためには一つの団体の取組みだけでは限界があります。

県内には本団体と同様の趣旨で多様な体験プログラムを提供し、「○○○塾」と称する団体が数多くありますが、これまでは個別にそれぞれの地域で活動しており、お互いの交流や連携の機会はありませんでした。課題の解決策を探るためには、お互いが提供しているプログラムを参考にしたり、団体運営のノウハウを学びあうなど、団体間での交流・連携の場が必要と感じました。 しかし、各団体ともそれぞれの事業を抱えており、単に情報交換だけが目的の集まりでは、継続的な取組みは難しいと考えました。そこで、継続的なパートナーシップ形成のきっかけとなるよう「体験塾サミット」の開催を企画しました。

《目的》

参加を呼びかけたところ県内の8団体から協力が得られました。いずれの団体もそれぞれの地域で地道な活動を続けている団体であり、活動を「起こす」「続ける」段階は既にクリアーしており、その先の課題として「広げる」「つなげる」を共通のテーマに掲げ、目的達成のために、以下のような具体的な事業を実施することになりました。

◇◇◇ 広げる ◇◇◇

◆各団体のパートナーシップ形成

「体験塾サミット」という共通イベントの開催に向けた協議や準備活動を通じて、お互いの信頼関係を築きあげることが今回のプロジェクトの最大の目的です。そのような信頼関係を基盤に、各団体のかかえている課題を率直に話し合うことにより、課題解決のための手がかりが得られることを意図しました。

◆事前研修会の開催

さらに本プロジェクトは、イベント開催だけを目的とするものでなく、そのプロセスにおける団体間の交流が図れるよう、実行委員会設立における講演会、互いの活動内容から学ぶ事前研修会を2回設定しました。◆情報ネットワークの構築

また、今回のプロジェクト終了後も各団体の連携が図れるよう、共通のホームページを開設することも企画しました。各団体の事業の案内をまとめて広報したり、リンクを通じて参加者の募集ができるようなネットワークを立ち上げることも、目的の一つです。

◇◇◇ つなげる ◇◇◇

◆若い世代の参画

各団体が抱える大きな課題は、現在の活動を若い世代の人たちにどのようにつなげていくかです。本団体も設立当初は、年配の高齢者の方がこれまでの豊かな経験を活かし、活動の中心的な存在でした。しかし、老齢化に伴いいずれ次の若い世代に活動を受け継いでいかないことには、将来にわたり継続した活動を展開していくことは不可能です。 そこで今回は、若い世代の人々との「出会いの場」が目的の一つになっています。地元の山形大学や東北芸術工科大学の学生や高校生ボランティアと連携を図ることも意図しました。

◆教育機関との連携

本県は「第5次山形県教育振興計画」において「いのちの教育」を重点課題としており、子どもたちの自然・社会体験の重要性が強調されています。今後はこのような視点から、学校教育とそれぞれの地域で多様な体験型の学習機会を提供している団体との連携が不可欠になってきます。そこで、今回の事業を通じて教育機関との連携を図ることも目的の一つとしました。

2.経過

「体験塾サミット」参加の9団体の代表をもって実行委員会を組織し、年2回開催しました。また、参加団体の中から奥山、笹林、出川、木嶋がメンバーとなり事務局を形成し、事業プログラム全体の企画・立案と各団体との連絡調整にあたりました。

◇◇◇ 実施の体制 ◇◇◇

第1回 事務局会

| 《日時》 | 2005/7/20(水) |

|---|---|

| 《場所》 | 「JA協同の杜」 |

| 《内容》 | ■「体験塾サミット」の基本構想について ■参加予定団体のリストアップ |

第2回 事務局会

| 《日時》 | 2005/8/17(水) |

|---|---|

| 《場所》 | 霞城公民館 |

| 《内容》 | ■「体験塾サミット」の実施要項について ■設立記念講演会について ■パンフレットの内容について ■団体間のネットワークの構築について |

第1回 実行委員会

| 《日時》 | 2005/8/27(土) |

|---|---|

| 《場所》 | 「農家民宿はたざお」 |

| 《内容》 | ■実行委員会設立総会 ・実行委員会の組織・運営について ・事業計画・予算について ■記念講演会……一般参加者も含めて、32名参加 講師;相澤正宏氏(宮城県古川市、TERAKOYA教育事業部長) 演題;「これまでの活動と今後の展望」 |

第3回 事務局会

| 《日時》 | 2005/10/31(月) |

|---|---|

| 《場所》 | 霞城公民館 |

| 《内容》 | ■「体験塾サミット」実施細案について ■当日までの役割分担の確認 |

第2回 実行委員会

| 《日時》 | 2005/11/15(火) |

|---|---|

| 《場所》 | 「JA協同の杜」 |

| 《内容》 | ■当日の事業内容と担当について ■当日の参加体制について ■当日までの準備、必要物品の確認 |

第3回 実行委員会

| 《日時》 | 2006/2/25(土) |

|---|---|

| 《場所》 | 「ふる里子ども交流館」 |

| 《内容》 | ■「体験塾サミット」の総括 ■今後の展望について |

◇◇◇ 事業関係 ◇◇◇

具体的な事業として実施した内容は、事前研修会(2回)、「体験塾サミット」「ネットワーク構築事業」でした。それぞれの実施結果は以下の通りです。

第1回 研修事業

| 《日時》 | 2005/9/10(土) |

|---|---|

| 《場所》 | 戸沢村角川 |

| 《内容》 | ■地域内のフィールド調査 ■調査結果のまとめと発表 「角川里の自然環境学校」が主催する「角川の里づくり体験活動」に、実行委員会のメンバーや「白鷹ふる里体験塾」の会員など17名が参加しました。前泊し、地元のスタッフとの交流を深めながら、組織運営について学ぶことができました。 |

第2回 研修事業

| 《日時》 | 2005/10/15(土) |

|---|---|

| 《場所》 | 白鷹町「ふる里子ども交流館」 |

| 《内容》 | ■体験農園参加 ■芋煮会 ■工作活動体験 「白鷹ふる里体験塾」の主催事業に、実行委員会のメンバーや戸沢村の子供たち22名が参加。体験塾の活動フィールドを観察しながら、提供している活動プログラムを直接体験することができました。 |

《ネットワーク構築事業》

今回参加協力が得られた9団体が、これを機会に継続して連携してしていくための体制作りとして、以下の事業を実施しました。

■パンフレットの作成・配布

今回パートナーシップを組んだ9団体を紹介する共通のパンフレットを作成 し、サミット当日に参加者に配布しました。また、その後の各団体の活動を通して配布していくことで、今回の事業の趣旨の普及を図ることができました。

■HPの開設

今回連携した9団体は県内各地に散らばっており、その物理的な距離を縮める手段として共通のHPを開設しました。これにより、今後も連携して活動を展開していくためのネットワークを整備することができました。

3.「体験塾サミット」実施内容

本プロジェクトのメイン事業である「やまがた子ども体験塾サミット」を予定通り開催することができました。当日は天候にも恵まれ、延べ183名の参加者があり盛大に開催することができました。

(1) 記念講演会

講師;和田 重宏 氏(NPO法人 子どもと生活文化協会会長)

演題;「体験活動が育てる子どもたちと教育」

|

和田氏が神奈川県で主宰されている「はじめ塾」での実践に基づいたお話で、体験活動の重要性について認識を深めるとともに、NPOの組織運営のポイントについて理解を深めることができました。 |

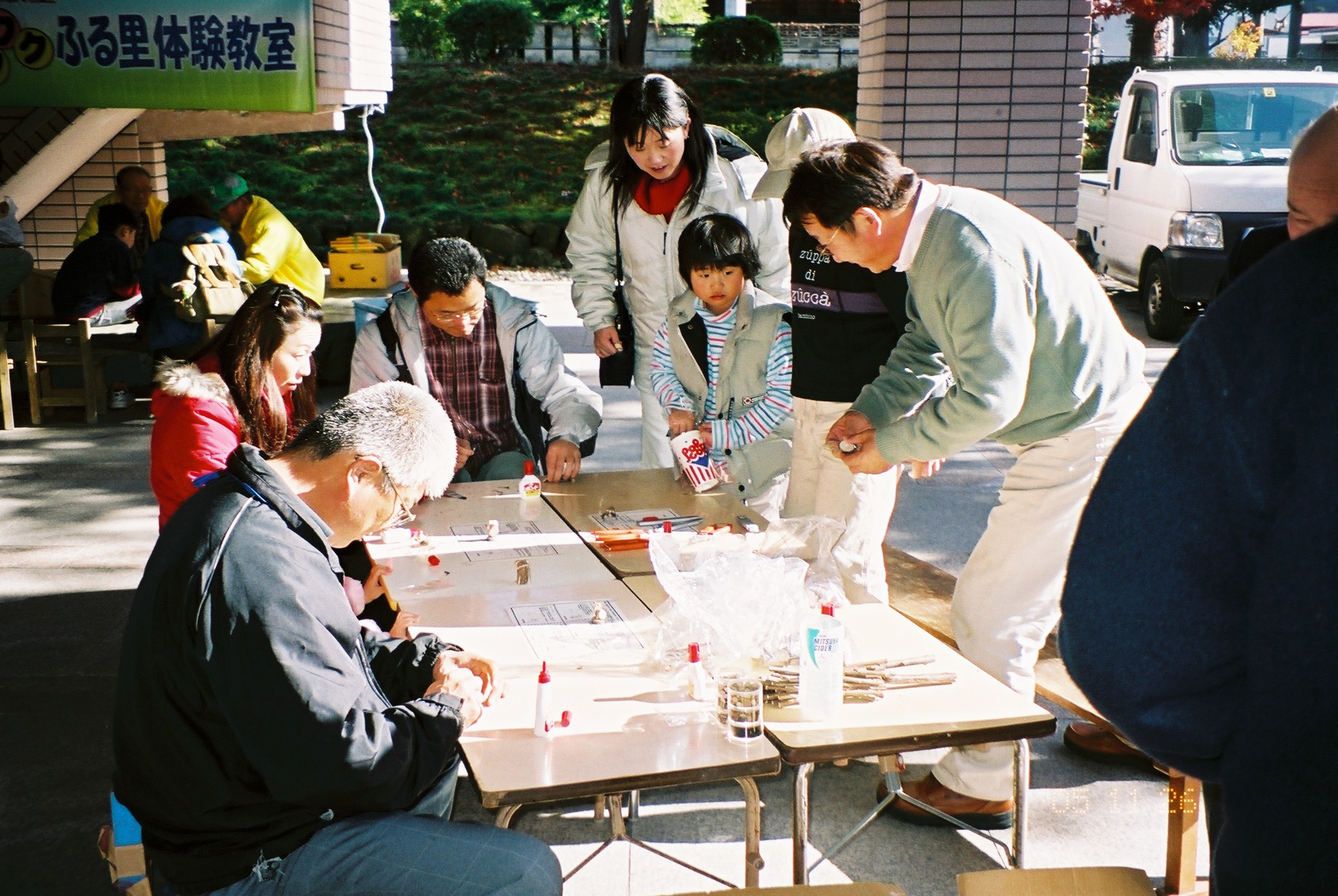

(2) 体験コーナー

|

|

| 「白鷹ふる里体験塾」(白鷹町) | 「角川里の自然環境学校」(戸沢村) |

| 木工工作(巣箱作りなど) | 伝統工芸(ワラ細工など) |

|

|

| 「まんだら塾」(山辺町) | 「ブナの実21」(舟形町) |

| 利き水体験 | 木工工作(昆虫作りなど) |

|

|

| 「葉っぱ塾」(長井市) | 「瀧下村塾」(山形市) |

| 自然散策・落ち葉アート | 葉っぱ石 |

| 「ハチ蜜の森キャンドル」(朝日町) | 「つるおかユースホステル」(鶴岡市) |

| 蜜ろうそく作り | ブナの苗木の配布 |

(3) 活動団体紹介コーナー

|

|

今回の参加団体の日頃の活動を紹介するパネルやポスターを展示しました。またこのコーナーには、協賛団体として「まめでっぽう」(山形市)、「小さなおもちゃ箱の会」(大石田町)からの展示もあり、多くの団体の活動を広くアピールすることができました。

(4) パネルディスカッション

|

|

以下の役割分担に基づき、それぞれの団体の活動を紹介しながら各団体が抱える課題や今後の展望について、活発に話合いが行われました。

| 《コーディネーター》 | 奥山 和司 氏 | 「白鷹ふる里体験塾」事務局長 |

|---|---|---|

| 《パネラー》 | 出川 真也 氏 | 「角川里の自然環境学校」事務局長 |

| 佐藤 和夫 氏 | 「ブナの実21」会長 | |

| 伊藤 利彦 氏 | 「瀧下村塾」代表 |

フロアーからの発言を含めて、話し合われた主なテーマは「人材の育成」「地元との連携」「地元の大学との連携」などでした。

(5) 学生ボランティアの皆さんの活躍

|

|

| 「受付け」で笑顔の歓迎 | 「託児コーナー」で子どもの人気者 |

|

|

| ポップコーンの無料配布 | 「体験コーナー」で活動の紹介 |

4.成果と課題

《成果》

連携の効果